赤ちゃんがハイハイしはじめ歩けるようになると、家の中のちょっとした段差や角、家具の配置が一気に「危険な場所」に変わります。特に0〜2歳は、転倒・誤飲・やけど・感電・溺水など家庭内事故がもっとも多い時期です。ほんの一瞬のスキをついて事故につながるケースも少なくありません。

そこで今回は、0〜2歳児のお子様を育てている家庭が安心して暮らせる“危なくない家づくり”のポイントを12個にまとめてご紹介します。

リフォームや新築計画中の方はもちろん、今の住まいをちょっと工夫したい方にも参考になる内容です。

Contents

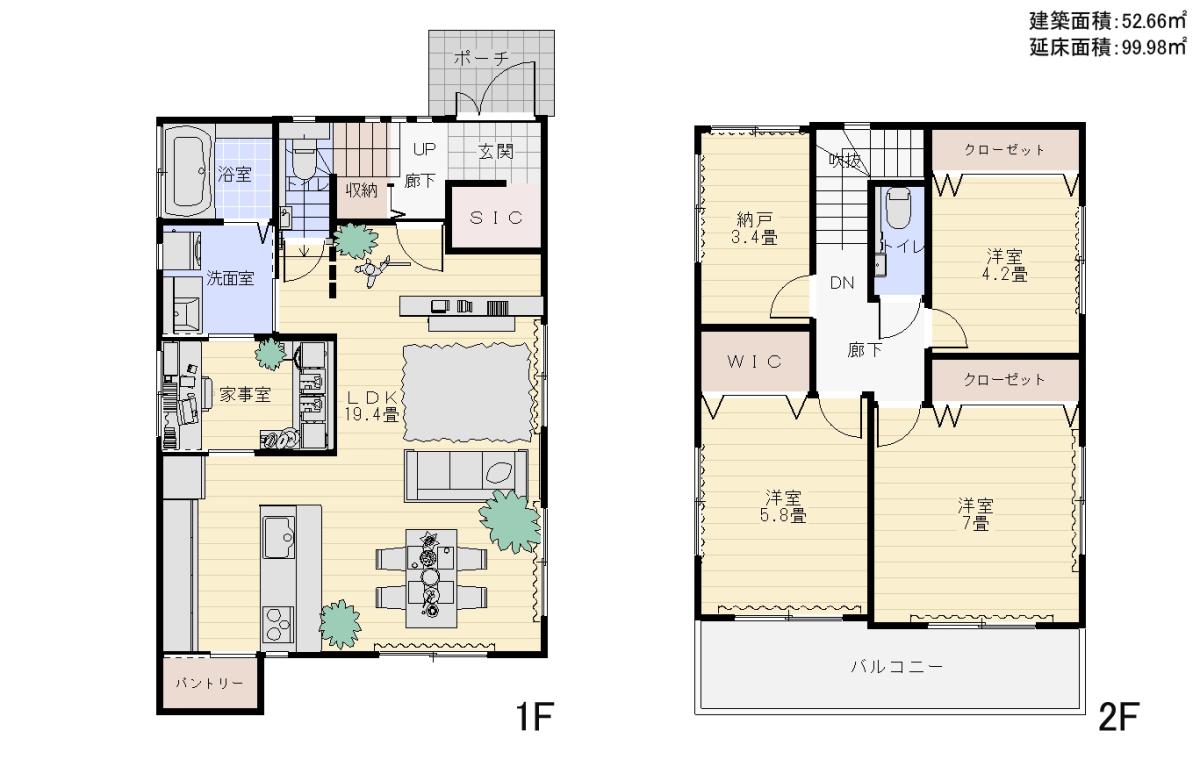

ハイハイやよちよち歩きの時期に段差は大敵です。 段差のないフラットな床仕上げを家づくりに取り入れましょう。 玄関〜LDK〜水まわりまでバリアフリーにすることでベビーカーや将来の車椅子使用にも対応できる安心の家になります。

わずかな高低差でもつまずきやすく、転倒のリスクが高まります。 特にフローリングと畳の境目、洗面所の入り口などに数センチの段差があると、まだ足元が不安定な赤ちゃんにとっては大きな障害になります。

また、つまずいた拍子に家具の角や壁に頭をぶつける二次被害も起こりやすいため、段差を極力なくす設計が重要です。

家の中を自由に移動できるようにしておくと、お子様の運動量にもつながります。特に1〜2歳の時期は歩く・走る・しゃがむ・立ち上がるなどの動作を繰り返しながら筋力やバランス感覚を発達させる大切な時期です。

部屋と部屋のつながりを持たせ、同じ場所をぐるっと回れる「回遊動線」を確保することで室内でも自然と体を動かせる環境が整います。さらに、視界に親が入りやすい構造にしておくことで安心して自由に動き回れるという心理的な安全性にもつながります。

家具や壁の角に頭をぶつける事故が多発しています。 角のあるテーブルは丸みのあるものに変更、または市販のコーナークッションでガードしましょう。 柱や造作部分もなるべく角が直接当たらないよう、動線を工夫するのが安全です。

購入時に“角のないデザイン”を意識するのがポイントです。 具体的には、天板が丸く加工されているローテーブルや面取りされた角を持つ収納棚、角丸フレームのベビーベッドなどがおすすめです。また、素材にも注目しましょう。木材や樹脂など、衝撃を吸収しやすい柔らかい素材でできた家具を選ぶことで万が一ぶつかった場合でもケガのリスクを軽減することができます。

インテリアの雰囲気に合わせて安全性とデザイン性の両立を意識すると、長く使いやすい家具選びができます。

市販の角ガードを活用することで手軽に対策できます。 クッション性の高いシリコン製やウレタン素材のものが多く、粘着テープで家具の角に簡単に貼り付けられるタイプが主流です。

透明タイプはインテリアの雰囲気を損なわず、目立たないのもメリットです。丸角だけでなく、L字型やコーナー専用タイプなど形状も豊富なので使用する家具に合わせて選ぶことができます。

赤ちゃんの視線や動線を意識しながら、ぶつかりやすい箇所を重点的に保護するのがポイントです。

オープン階段はおしゃれですが0〜2歳児には危険な場所です。 階段の入り口には必ず扉を設け、普段は開けられないようにしておくと安心です。 ベビーゲートも併用し、手すりやステップも滑りにくい素材にしましょう。

見えないようにするだけでも危険を減らせます。 赤ちゃんは目に入った場所へ好奇心のままに進んでしまうため、階段が見えていると「行ってみたい」という気持ちが自然に湧きやすくなります。

視界から階段を隠すことでそもそも階段に近づこうとする行動自体を抑制でき、事故のリスクを大きく下げることができます。また、扉の設置によってベビーゲートよりも確実な遮断ができ、開け閉めの音や鍵の存在も「ここは行けない場所」と認識させやすくなるためより安心です。

建築段階から滑りにくい階段設計を取り入れることが大切です。たとえば、ツルツルとした金属製や光沢のあるタイルなどは靴下や素足で歩くと非常に滑りやすく転倒の危険が高まります。そのため、木材を使う際にも表面にざらつきのある加工を施す、または滑り止めのついた床材を採用することが効果的です。

さらに、カーペットやノンスリップマットを階段に敷くだけでなく、段差ごとに色を変える・視認性の高いラインを取り入れることで目の届きにくい幼児にも認識しやすく、安全に昇り降りできる工夫が可能です。

新築であればこうした仕様を最初から選んでおくことで後々の改修費用を抑えながら、長く安心して暮らせる住まいに近づきます。

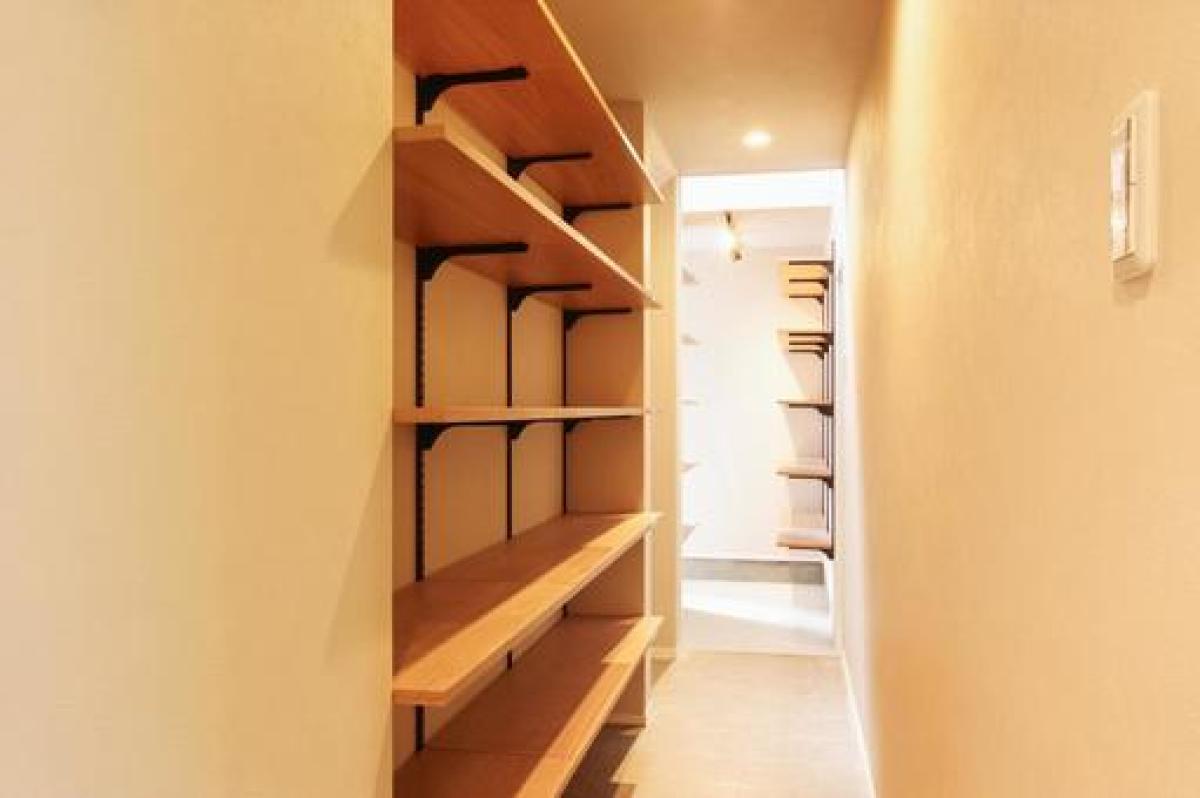

引き出しや戸棚、洗面所の収納など、子どもの手が届く場所にはチャイルドロックを設置しましょう。 特に洗剤や薬品類、刃物などは鍵付き収納や高所収納にまとめておくと安心です。

開き戸は指挟みに注意、引き出しは登る足場にならないよう注意が必要です。

開き戸は、赤ちゃんが手をかけて閉めたときに指を挟んでしまうリスクがあります。特に風で急に閉まった場合や兄弟が不用意に開閉した場合など、思わぬタイミングでケガにつながることもあるのです。

一方、引き出しは複数を順に開けて“踏み台”にして登ってしまうケースがあります。これは高所からの転落や引き出しごと家具が倒れる事故にも直結するため、開けられないようにロックをつける、または最上段だけを使えるようにするなどの対策が必要になります。

開閉のしやすさよりも、まずは「安全に使えるかどうか」を優先して設計・配置を考えましょう。

“手が届かない”高さに設定しておくことで誤使用を防ぎます。 特に好奇心旺盛な年齢の子どもは目に見えるものはすべて「触ってみたいもの」の対象になります。そのため、収納やスイッチなど、誤って触られると危険なものは最初から身長よりも高い位置に配置しておくことが効果的です。

また、「踏み台になるようなものが近くにないか」も確認しておくことが大切です。椅子や引き出しなどを使って登ってしまうこともあるため、周囲のレイアウトにも配慮しましょう。

キッチンで料理をしているときにリビングにいるお子様の様子が見えないと不安ですよね。 対面キッチンやガラス戸の間仕切り、家事室〜LDKを回遊できる動線設計など、「視線」と「動線」の両面から見守れる工夫が必要です。

常に子どもの様子を確認できるため、家事中の安心感が違います。料理中や洗い物をしている間でも顔を上げればすぐにリビングの様子を確認できるため、泣いていないか、危ない行動をしていないかをすぐに察知できます。

とくに、火や刃物を扱っているときに「ちょっと目を離した隙に…」という状況を防ぎやすくなり、親の心にも余裕が生まれます。また、子どもにとっても親の姿が常に見えることで安心感が得られやすく、情緒の安定や無駄なぐずりの軽減にもつながる効果があります。

必要に応じてガラス素材や格子を使い、視界を遮らないようにすることで安心感を確保しましょう。 特にキッチンとリビングの間や廊下と子ども部屋の間など、視線が通る場所に透明な仕切りを設けると子どもの動きがどこにいても把握しやすくなります。

ガラスやアクリルパネルは音もある程度通るため、異変にも気づきやすく、親にとっての心理的な負担も軽減されます。また、格子やスリットなどのデザインを採用すれば、完全に閉じることなく空間の一体感も保てるため、インテリア性と安全性の両立が可能になります。

子どもが家具によじ登って転倒する事故もあります。 本棚やテレビ台などは必ず壁に固定しましょう。

重たいものは下段に収納することで倒れにくくなります。例えば本棚では、大型の図鑑や辞書などの重たい本を下の棚に、軽くて薄い絵本や書類などを上段に配置すると家具全体の重心が安定します。

逆に上段に重いものを置いてしまうと、ちょっとした揺れや衝撃でもバランスを崩し、家具が前方に傾いて転倒する危険性が高まります。また、子どもが棚の中を覗いたり引き出しを開けようとした際に、上から落ちてくるものによる頭部への直撃を防ぐという意味でも重さの分布には配慮が必要です。

特に薄型テレビは壁に固定すると安全性が高まります。現在の多くの薄型テレビは軽量で奥行きも薄いため、子どもが画面や台座を触って揺らすと簡単に倒れてしまう可能性があります。

テレビ台の上に置いていると、子どもが画面を触ったり台に登った拍子に落下してしまうこともあり、特に頭部や顔への直撃は大きな事故につながります。

壁掛けにすることで接触や転倒のリスクを根本から防ぐことができ、部屋もすっきり見えるという利点が生まれます。設置には耐荷重に対応した金具を取り付けるための下地が必要になるため住宅会社と相談して進めていきましょう。

洗剤や薬など、誤飲の危険があるものは収納場所に注意が必要です。誤飲を未然に防ぐには、家庭内の“置き場所”の見直しが何より大切ですので安全な収納を心がけましょう。

手が届かない場所に配置し、視界にも入らないようにしましょう。

赤ちゃんは、目に見える物に対して本能的に手を伸ばしてしまいます。そのため、洗剤や薬品などの危険なものはただ高い位置に置くだけでなく、できるだけ子どもの視界に入らないように収納することが重要です。

たとえば、吊戸棚のように立ち上がらないと見えない場所や扉の奥にしまうといった工夫が効果的です。また、棚の上に置くだけでは椅子や踏み台を使って手が届いてしまう可能性もあるため、周囲の環境にも配慮して収納場所を決めましょう。

チャイルドロックや鍵付き扉を使って簡単に開けられないようにすることが大切です。

チャイルドロックは、引き出しや扉が途中までしか開かないようにするものでさまざまな形状や取り付け方法があります。粘着式やマグネット式、スライド式などがあり、家具の形や使い勝手に合わせて選ぶことが可能です。

鍵付き扉は、洗剤や薬品など特に危険なものを収納する場所に最適で鍵の管理を大人が行うことで誤使用を防げます。習慣的に施錠する仕組みを取り入れると、万一の油断も防止することができます。

こうした安全対策は「子どもが自力で開けられない」ことを前提に設計されており、事故のリスクを大幅に減らすことができます。

感電やコードの絡まりによる事故も注意が必要です。日常のちょっとした心がけで事故は防ぐことができますので安全対策を徹底しましょう。

使っていない差し込み口には必ずカバーをつけましょう。 赤ちゃんは壁にあるコンセントの穴に指を入れたり、物を差し込もうとすることがあります。これは感電事故の大きな原因のひとつです。

コンセントキャップは、未使用の差し込み口を物理的に塞ぐことで感電リスクを防止します。特に、頻繁に使わない場所や赤ちゃんの目線にあるコンセントには優先的に取り付けておきましょう。

市販のキャップには、簡単に外せない構造のものや誤飲対策がされた大きめサイズのものもあるため、安全性と利便性のバランスを見て選ぶことが大切です。

壁際や家具の裏に通して、手の届かない位置に整えておくと安心です。

赤ちゃんがコードを引っ張ると接続された家電が倒れたり、電源タップが抜けて感電につながる恐れもあります。また、コードに足を引っかけて転倒する事故も少なくありません。

これを防ぐためには延長コードや配線類はケーブルカバーで保護したり、モールを使って壁沿いに固定するなどして「見せない」「触れさせない」ことが重要です。配線が複数ある場合はコードボックスでまとめるとスッキリしますし、見た目も整ってインテリアのデザインを損ねない対策にも繋がります。

高所からの落下は重大事故につながります。子どもの視線と行動範囲をイメージして危険を想像し、高所からの転落を未然に防ぎましょう。

窓が大きく開かないよう、ストッパーを付けましょう。

子どもが窓辺に立って外を眺めたり、よじ登った拍子に窓を開けてしまうと、特に2階以上では重大な事故につながる可能性があります。

補助ロックは、既存のサッシに取り付けるだけで開閉幅を制限できる便利なアイテムです。開閉式の窓にはクレセント錠のほか、ネジ式やプッシュ式の補助ロックなどがあり、設置も比較的簡単です。特に子どもの手が届く窓は「大きく開けられない状態」にしておくことで興味本位での開閉を防ぎ、安全性を高めることができます。

子どもはちょっとした足がかりを見つけるとそこに登ってしまうことがあります。特にベランダはデザインによっては横桟(よこざん)や隙間が登りやすく、非常に危険な場所になる場合があります。

ネットを取り付けて隙間を塞いだり板やアクリルパネルを内側に貼り付けることで、登るための足がかりや隙間を物理的に遮断できます。また、背の高い家具やプランターなどを柵の近くに置かないようにし、ベランダ内のレイアウトにも注意を払いましょう。

子どもが外の景色を見るために近づくこと自体は自然な行動ですが、その行動が事故に直結しないような環境づくりが大切です。

キッチンや暖房器具は火傷の原因になりやすい設備です。調理や暖房中は必ず子どもの動きに目を配り、危険エリアに近づかせない工夫を徹底しましょう。

火が直接触れないような仕切りやガードを取り付けましょう。

キッチンでは、鍋やフライパンの取っ手を引っ張ってしまう、火が見えることで興味を持って近づいてしまう、といった危険行動がよく見られます。コンロ前に設置する耐熱パネルや透明な防炎ガードなどを利用することで赤ちゃんの手が直接届かない構造にすることができます。

また、ガスコンロにはチャイルドロック機能や点火防止機能が付いたものを選ぶとより安心です。IHクッキングヒーターの場合でもトッププレートが高温になるため、誤って触れないよう囲いや注意表示などの対策が必要です。

調理中に子どもをキッチンに近づけない習慣をつけることも事故防止には効果的です。

お風呂や洗面所の給湯温度はやけど防止のため低めに設定を心がけましょう。

特に赤ちゃんの皮膚は大人よりも薄く敏感なため、熱さを感じる温度が低く43℃程度でもやけどの原因となることがあります。給湯器の設定温度は、安全のために40℃前後にしておくのが理想的です。お風呂のお湯をためるときや洗面所でお湯を使うときにもこの設定が守られていれば、誤って蛇口をひねってしまった場合でも重大な事故を防ぐことができます。

また、最近では一定温度以上になると自動で温度を制限する機能がついた水栓やチャイルドロック付きのシャワーも登場しており、そういった製品を取り入れるのも有効な対策です。

数センチの水でも小さな子どもにはとても危険な場所です。子どもの安全を守るために室内外を問わず“水がたまる場所”を見逃さないように注意しましょう。

洗面器やバケツにも水をためたままにしないよう注意が必要です。

わずか数センチの水でも赤ちゃんにとっては命に関わる事故につながることがあります。特に体のバランスが不安定な1〜2歳の時期はちょっと目を離しただけで水に顔をつけてしまい、窒息するリスクが高まります。

バスルームや脱衣所に置かれた洗面器・バケツ・風呂桶などに水が残っていると、好奇心で手を入れたり覗き込んだ拍子に転倒し、そのまま溺れてしまうケースもあります。

水を使い終えたらすぐに捨てる習慣をつけ、バケツや浴槽に水を張ったまま放置しないようにすることが家庭内でできる基本的な安全対策のひとつです。

ふたを閉める習慣をつけ、必要に応じてロックも設置しましょう。

トイレは家の中でも事故が起こりやすい場所のひとつです。特に1歳前後の乳幼児は、水への興味や好奇心から便器の中を覗き込んだり、手を入れてしまうことがあります。さらに、足元が不安定な時期には便器に体ごと突っ込んでしまう危険性もあるのです。水深が浅くても顔を水に浸けてしまうことで窒息のリスクがあるため、放置は厳禁です。

事故を防ぐためにトイレを使っていないときには必ず便座のふたを閉める習慣をつけましょう。さらに、必要に応じて市販のトイレふた用チャイルドロックを設置することで乳幼児が勝手に開けることを防ぐことができます。

意外なものが事故につながる可能性もあります。身近にある物でも“危険になり得る視点”で見直し、安心できる空間づくりを心がけましょう。

カーテンの開閉用の紐や延長コード・家電の電源コードは、意外と見落とされがちな事故要因です。

特にカーテンの紐は首に巻きつくことで窒息事故につながる危険性があり、実際に国内外で事故報告があるほど注意が必要なポイントです。寝室やリビングの窓まわりに長く垂れ下がっている紐がある場合には専用のコードホルダーや巻き取り式の部品を使って、必ず上の方に束ねておきましょう。

また、家電のコード類も子どもが引っ張ってしまうと上に置いた電気ポットや加湿器などが落ちてくる可能性があります。コードは壁際に這わせたり、コードカバー・ケーブルボックスなどを活用して整理整頓し、「触れない」「見えない」状態にしておくことが安全です。

ボタン電池・小さなおもちゃ・プラスチック袋は厳重に管理をしましょう。

赤ちゃんや幼い子どもは目に入ったものを何でも口に入れようとするため、小さな物はすべて誤飲や窒息のリスクになります。特に危険なのがボタン電池です。体内に入ると短時間で食道や胃の粘膜を化学的に傷つけ、命に関わる重篤な事故につながる恐れがあります。誤飲が疑われる場合は直ちに医療機関を受診してください。

また、小さなおもちゃのパーツ、ビーズやコイン、お菓子の包装なども、喉に詰まらせる可能性があります。さらに、プラスチック袋は口や鼻を覆ってしまい、窒息の原因になるため床に置きっぱなしにせず、必ず収納しておきましょう。

これらの物は「目に入らない」「手が届かない」場所に保管するのが原則です。使用頻度が高い場合でも高い棚やチャイルドロック付きの収納を利用し、事故を未然に防ぐよう心がけましょう。

家そのものに“事故を防ぐ仕組み”を組み込んでおくことで、安心感がグッと高まります。

たとえば段差の解消、角のない造作、扉やコンセントの安全設計など、日常生活でふとした瞬間に起こりうる事故を防ぐための工夫を住まいの構造に取り入れることは、子どもの安全を守るうえでとても効果的です。後から慌てて対応するのではなく、最初から「事故が起きにくい家」を目指すことで、ご家庭全体にゆとりと安心感が生まれます。

家づくりの段階でちょっとした配慮を重ねて、笑顔で子育てできる住まいを目指しましょう。快適性だけでなく、安全性にも意識を向けることで子どもが安心して成長できる場所になります。

家づくりの段階でちょっとした配慮を重ねて、笑顔で子育てできる住まいを目指しましょう。

私たちぽんたのいえは、「ただ家が売れればいい」とは思っていません。

創業は 1958 年、半世紀を超えて地元東三河の公共事業を担ってきました。

私たちがみなさまと共に作り上げてきた街。

住まわれている⽅が笑顔になるよう想いを乗せてお仕事をしてきました。

今ぽんたのいえで、⼾建のお家を建てているその理由も同じです。

『みなさまに笑顔で暮らしていただくため』

笑顔で暮らす、これほど素敵な毎⽇はありません。

⼀緒に夢の家づくりを始めましょう。

ぽんたのいえ3つのポイント

①ローコスト住宅なのに新築⾃由設計

②ローコストなのに安⼼で安全な適正施⼯期間

③建てた後の安⼼なアフターメンテナンス対応

ご相談お待ちしております。

ご連絡先

フリーダイヤル 0120-56-3948 (受付時間: 10:00~18:00)

お問い合わせフォーム

https://ponta-house.net/contact.php